최근 여기저기서 베타테스트를 빙자한 홍보 이벤트들이 눈에 띈다.

입소문 마케팅 전략의 하나로, 사용자들을 미리 끌어들여 여기 저기에 입소문을 내도록 만드는 그런 이벤트 개념으로 베타테스터들을 모집하는 것이다. 그래서 조건들을 살펴보면, 실제 버그를 찾고, 기능 제안을 해줄 사람보다는 뭔가 그럴듯한 블로그/카페 포스팅을 해줄 사람들을 뽑는 느낌이 많이 든다.

언제부터 이렇게 느낌이 바뀌었을까?

1990년대 초 중반의 베타테스트는 자신의 신원을 증명하고, 비밀 엄수 계약서를 쓰고서야 접근할 수 있는 그런 느낌의 테스트들이 많았다. 한글과 컴퓨터도 그랬고, 한메 소프트도 그랬고….

신원을 증명하고 비밀을 지켜줄 것을 요구했던 과거의 테스트

그러나 2000년대가 넘어오면서 온라인 게임이 붐을 일으키기 시작하면서 스트레스 테스트용의 머릿수 채우기용 인원 수급, 그리고 입소문 마케팅이라는 개념이 적용되면서 그런 비장감마저 감도는 베타테스트는 사라지고 엄청난 기계 속에 들어가는 자잘한 톱니바퀴 같은 머릿수 채우기용 테스터들과 그럴듯한 포장을 해줄 수 있는 블로거들을 모집하는 이벤트들이 늘었다.

아예 대놓고 파워 블로거라는 그럴듯한 이름을 붙여주면서 자신의 제품을 광고해줄 수 있는 그런 사람들을 찾는 경우도 많다.

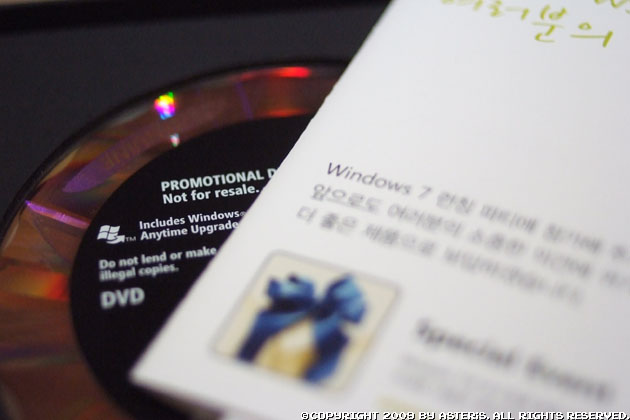

PROMOTION (판매 촉진)

그래서 변화된 시대의 흐름에 따라 나도 과거의 엄숙한 분위기에서 벗어나 재미를 찾는 이벤트에 가끔 지원해보곤 한다. 글쎄, 예전에 한글 워드프로세서의 캐릭터 코드를 모두 뽑아놓고 한 자 한 자 비교해가면서 버그를 찾던 그런 진지함을 요즘의 이벤트 테스터들에게서 찾을 수 있을까? 또, 나도 그런 이벤트로 지원한 테스트에서 과거만큼 진지하게 테스트를 해줄 수 있을까? 하는 생각이 들기도 한다.

너무 교과서적으로 접근하지 말고 조금은 의도를 숨기고 그럴듯하게 포장할 필요가 있지 않을까?

최근의 베타테스트나 제품 선체험을 빙자한 각종 이벤트들을 살펴보다 보면…

마케팅이나 심리학 관련 책들을 보면 나오는 여러 가지 전략…

그것이 너무 노골적으로 드러나 눈쌀을 찌푸리게 한다. 아예 대놓고 “너는 1회 광고용 소모품“이라는 느낌을 줄 때도 있다.

바보같이 끌려들어가는 1회용 사용자들을 이용해먹는 것도 좋지만, 진정 피가되고 살이되는데 도움이 되는 고급 사용자를 끌어들이려면 조금 더 세련된 운영의 묘를 보여야하지 않을까?